どうも、DIY大好きムラサキコです。

DIYでいろいろな木工作品を作っている人は多いかと思いますが、廃材の使い道に困ったことはありませんか?

「いつか何かに使えるんじゃないか?」

と、DIYで余った木材を取っておいている人も多いでしょう。

しかし、設計図を書いて計画的に木工作品をDIYすればするほど、いらない廃材は溜まっていくもの……。

小さな木材すら捨てられないムラサキコ宅には、余った木材が山ほどあります。

そんな廃材の山を処理するために、ムラサキコが定期的におこなっているのが「余った木材で適当DIY」です♪

「廃材だから失敗してもいいや~」と遊び感覚で適当に作品を作っては、子どもの頃の工作で味わったようなDIYの楽しさを思い出しています。

廃材を使ったDIYは、余った木材を有効活用できるうえに気楽に楽しく作品を作れるのでおすすめです。

というわけで、今回は、廃材を使った本棚の作り方を紹介します♪

余った木材の種類や大きさは人それぞれ。

同じ作品は出来上がりません。

この記事を、「適当DIYはこんな感じで楽しむんだ~」という参考にしていただければ幸いです♪

今回作り方を紹介する本棚↓

木材もネジも塗料も、すべて自宅に余っていた材料を使用しています。

適当に塗装した廃材が、チャームポイントです笑。

では、さっそく本棚の設計図から紹介していきます。

DIY初心者におすすめの家具は、以下の記事をチェック!

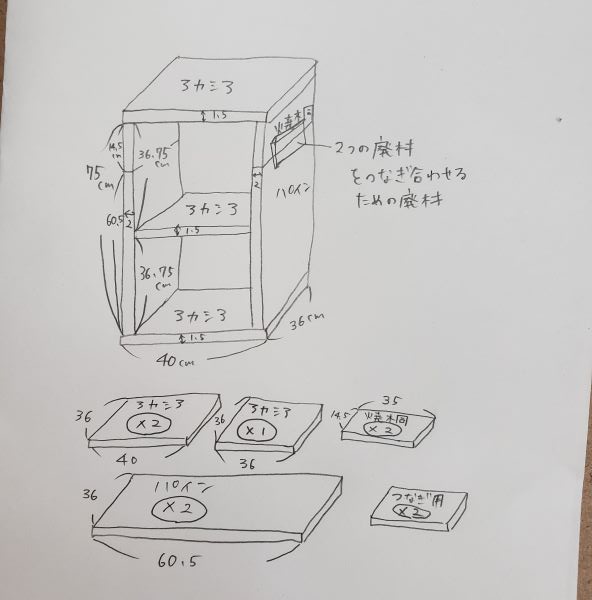

廃材を使ったDIY本棚の設計図

設計図といっても、いつも適当な手描きのムラサキコです……。

今回は「適当」がDIYのテーマなので、いつもよりさらに適当に書いています笑。

今回作る本棚は、息子の塾のテキストを収納するのが目的。

1年生~3年生までの大量の重たいテキストを、すべてコンパクトに収納できる大きさに設計しています。

ただ、2段でテキストを収納するには本棚の側面に使用する廃材の長さが足りなかったので、焼桐材とパイン集成材の2種類の廃材をつなぎ合わせて1枚の板にすることにしました。

天板・底板・棚板には、サイズ的にちょうどよかったアカシア集成材を使用。

アカシア集成材はもともとの色味が良かったので、ウッドワックスなどで塗装せずそのまま使用することにしました。

自宅に余っている木材は人それぞれなので、設計図は参考程度にしてください。

廃材を使ったDIY本棚に必要な材料・道具

- 余った木材(廃材)

- 塗料

- 木ネジ

- 電動ドライバー

- のこぎり

- カッター

- 紙やすり

- ハケ

- シャーペン&定規

- レジャーシート

- ニトリルグローブ

- 踏み台

①余った木材(廃材)

DIY作品を作ったときに余った木材や、使わなくなったDIY家具をばらした木材などを有効活用しましょう。

写真に写っている廃材は、アカシア集成材、桐材、パイン集成材、ファルカタ、焼桐材などさまざまです。

同一平面上に使用する木材の厚みは、できるだけそろえるのがおすすめです。

②塗料

今回DIYした本棚には、自宅に残っていた水性塗料を使用しました。

③木ネジ

木ネジも廃材さえ固定できればなんでもOK。

ただし、棚板は強度を上げて固定したいので、棚板固定用に長めの木ネジも用意しておきましょう。

④電動ドライバー

電動ドライバーなら何でもOKです。

⑤のこぎり

のこぎりは廃材のカットに使用します。

写真のバクマソーは使いやすいのでDIYにおすすめです。

⑥カッター

カッターは、のこぎりでカットするときのガイドの線を廃材につけるために使用します。

⑦紙やすり

紙やすりは、カットした廃材を整えるのに使用します。

⑧ハケ

ハケは、廃材の塗装に使用します。

ウッドワックスなどを使用する場合はふきんなども用意しましょう。

⑨シャーペン&定規

シャーペンと定規は、廃材にカット線を引くのに使用します。

⑩レジャーシート

レジャーシートは、作業場の汚れ防止に使用します。

塗料が染みださないように、2枚重ねで使用するのがおすすめです。

⑪ニトリルグローブ

ニトリルグローブは塗装時に使用します。

⑫踏み台

踏み台は、廃材をカットするときに台として使用します。

同じくらいの高さの踏み台を2つ用意すると、カット時に作業しやすいです。

廃材を使った本棚の作り方

レジャーシートを敷いて作業場所を確保します。

レジャーシートは2枚重ねにするのがおすすめです。

廃材をカットしていきます。

できるだけ木材をカットしなくて済むように、幅が同じくらいの木材を選びました。

2段の本棚にするには廃材の長さが足りなかったので、焼桐材とパイン集成材をつなぎ合わせて使う予定です。

木材にカットの目安となる線を、シャーペンと定規で引きます。

こんな感じ。

描いた線に沿って、カッターで切れ目をいれましょう。

カッターの切れ目がガイドとなり、のこぎりで木材をカットしやすくなります。

踏み台の上に廃材をのせて、のこぎりでカットします。

ときどき掃除機でおがくずを吸いながらカットすると、ガイドの線が見やすくなるのでカットの失敗を減らせます。

廃材をカットしたら、カットした部分にやすりをかけて整えます。

廃材のカットが完了しました。

必要に応じて廃材に塗料で色を塗ります。

今回の本棚でしっかり色を塗ったのは、焼き桐材だけ。

あとの廃材は、もともとついていた色のまま使いました。

DIY作品を解体した廃材は、もともと塗装されているので手間を省けて便利♪

傷や日焼けで味があるのも廃材の魅力です。

2枚の木材をつなぐために使う廃材は、もう少し塗料で汚したいと思います。

というわけで、使い終わった歯ブラシで適当ドリッピング笑。

ていっ、ていっ!

近くになぜかタピオカストローがあったので(たぶん息子の工作のゴミ)、ストローも使います。

筆を使うのはもったいないので、不要なものでなんとなくドリッピング(適当)。

できた♪

今回の本棚のDIYテーマは、あくまで「適当DIY」。

子どもの工作のように、適当に楽しんで作りましょう♪

丸一日、廃材に塗った塗料を乾かします。

真っ黒のままだとつなぎ合わせる廃材と色味が合わないので、軽く紙やすりで塗料を削ります。

こんな感じ。

塗料で汚れたレジャーシートを1枚めくります。

作業場クリア♪

DIYする際は、レジャーシートの2枚重ねがおすすめです。

高さが足りないので、2枚の廃材を組み合わせて本棚の側面にします。

実は焼桐材のほうが少し幅が短いので、本棚の前面になる側に廃材の端を揃えます。

幅が短いのはわかっていましたが、木材をカットするのが面倒だったのでそのまま使用しました笑。

本棚の後ろ側に少し隙間ができるくらいなのでよしとしましょう(適当)。

こんな感じで2枚の廃材を廃材でつなぎます。

木ネジでつなぎ用の廃材を固定します。

こんな感じ。

廃材どうしがつながればなんでもいいです。

本棚の側面の板が完成しました。

底板と天板を木ネジで取り付けます。

本棚の枠が出来上がりました。

本棚を2段に分ける棚を取り付けます。

棚板を本体に取り付けるときは、長めの木ネジを使うのがおすすめです。

長めの木ネジを使うことで、棚の強度を上げられます。

本は重たいので、棚板はしっかりめに固定しましょう。

こんな感じ。

余っていた木ネジを使ったので、種類もバラバラです笑。

余った材料の処分が目的なので、今回は家にあるものだけを使用しました。

というわけで、廃材を使った適当DIY本棚の完成です♪

本棚の設置場所に移動。

2枚の板を接続している部分の強度が気になっていましたが、意外と丈夫な感じです。

重たいテキストを入れても安定感があります。

適当にドリッピングした板も、意外と良い感じです笑。

余った木材を使って適当にDIYした本棚としては、合格点でしょう笑。

DIY初心者には、以下の記事もおすすめ。

余った廃材で気楽にDIYを楽しみましょう♪

今回は、廃材を使った適当DIY本棚の作り方を紹介しました。

廃材の大きさや形は人それぞれなので、今回紹介した本棚の作り方は「こんな作り方があるんだ~」くらいの参考程度にしていただければと思います。

入念に設計して新しい木材を購入して作るDIY作品は、「失敗しないように」と結構神経を使うもの。

「最悪失敗しても、また解体して他の作品を作ればいいや~」と気楽に作れるのが、適当廃材DIYの大きな魅力です。

適当廃材DIY中は、無計画に楽しんで作っていた子どもの頃の工作を思い出せますよ。

余った木材を有効活用して、感覚的なDIY木工作品作りを楽しみましょう♪

余った木材の処理と楽しさを両立できる適当廃材DIYはとってもおすすめ♪

みなさんも試してみてくださいね。